北斗规模化应用大坝安全与雨水情智能测报项目

一、建设背景

大坝作为水利工程的核心设施,其安全运行直接关系到下游人民生命财产安全和社会经济稳定。近年来,极端天气事件频发(如强降雨、台风等),加剧了大坝安全风险;同时,传统大坝安全监测和雨水情测报手段存在精度不足、通信不稳定、应急响应滞后等问题,难以满足现代化水利管理需求。

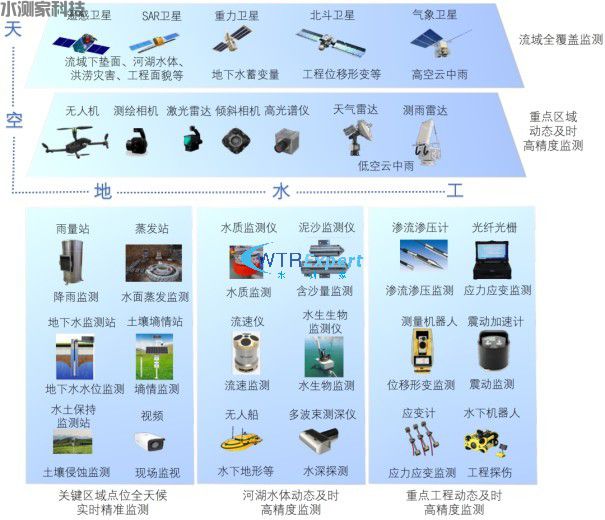

北斗卫星导航系统(BDS)具有高精度定位、全天候运行、抗干扰能力强、短报文通信等独特优势,为破解传统监测痛点提供了技术支撑。通过规模化应用北斗技术,可实现大坝变形、渗流等安全指标及水位、流量、雨量等雨水情数据的实时、精准监测,构建 “空天地一体化” 智能测报体系,提升大坝安全防控和水旱灾害防御能力,为水利工程智慧化管理提供核心技术保障。

二、现状问题

监测精度与时效性不足:传统大坝安全监测依赖人工巡检或低精度传感器,变形监测误差可达厘米级,难以捕捉细微安全隐患;雨水情测报多采用单点采样,数据更新频率低(如每小时 1 次),极端天气下易出现数据滞后。

通信可靠性差:偏远地区大坝及流域的监测数据传输依赖公网(4G/5G),信号覆盖弱、易中断,暴雨、洪水等极端场景下可能完全失联,导致关键数据丢失。

数据融合能力弱:大坝安全与雨水情数据分散存储于不同系统,缺乏统一标准,难以实现 “安全指标 - 水情 - 雨情” 联动分析,无法为决策提供综合支撑。

应急响应被动:缺乏实时预警机制,险情或超标水情需人工判断后处置,响应时间长达数小时,错过最佳干预时机。

北斗应用碎片化:现有项目中北斗多为单点试验性应用,未形成规模化组网,硬件兼容性差、数据接口不统一,难以发挥北斗 “定位 + 通信” 一体化优势。

三、解决思路

构建北斗一体化监测网络:以北斗技术为核心,整合 GNSS 定位、短报文通信、物联网传感器,实现大坝安全(变形、渗流、应力)和雨水情(水位、流量、雨量)的全要素、高密度监测,形成 “点 - 线 - 面” 全覆盖的感知体系。

强化北斗通信保障:采用 “北斗短报文 + 4G/5G + 光纤” 混合通信架构,公网信号良好区域以 4G/5G 为主,偏远或极端场景下自动切换至北斗短报文,确保数据 “不中断、不丢失”。

打造智能数据平台:建立统一的数据标准和融合分析平台,集成北斗监测数据、历史运维数据及气象预测数据,通过 AI 算法实现安全隐患自动识别、水情趋势预测,形成 “监测 - 分析 - 预警 - 处置” 闭环。

推动北斗规模化组网:统一硬件接口和通信协议,批量部署兼容北斗的监测设备,实现多坝联动、流域协同监测,降低单点位成本,提升系统扩展性。

四、感知体系

(一)大坝安全监测子系统

变形监测设备:在大坝坝顶、坝肩、廊道等关键部位布设北斗 GNSS 接收机,实时监测水平位移、垂直沉降,精度达毫米级;配套测斜仪监测坝体倾斜,分辨率 0.01°,捕捉坝体深层变形。

渗流监测设备:在坝基、坝体埋设振弦式渗压计,监测渗透压力(量程 0-1MPa,精度 ±0.1% FS);在排水孔安装量水堰,结合北斗终端传输渗流量数据,掌握坝体渗流稳定性。

应力应变监测设备:在坝体混凝土、钢结构中植入光纤应变计,监测应力变化(量程 - 3000~+3000με,精度 ±1με),评估结构承载能力;配套温度传感器,修正温度对结构应力的影响。

(二)雨水情监测子系统

水位监测设备:在坝前、下游河道安装北斗兼容雷达水位计,非接触式测量水位(量程50米,精度 ±3mm),不受波浪、泥沙干扰;在溢洪道、输水洞布设压力式水位计,辅助校验数据。

流量监测设备:在出库河道、溢洪道安装北斗传输赋能的 H-ADCP(水平式声学多普勒流速剖面仪),实时测量断面流速分布并计算流量(精度 ±2%),数据通过北斗终端加密传输。

雨量监测设备:在库区及上游流域布设翻斗式遥测雨量计(分辨率 0.5mm,误差 ±3%),集成北斗定位模块,实现雨量数据与位置信息同步上传,精准定位降雨中心。

(三)数据传输与支撑设备

北斗数据终端:每监测点配置北斗双模(BDS/GPS)终端,支持定位数据采集(采样率 1Hz)和短报文通信(单次通信量≤1000 字节),具备较高的防护等级,适应潮湿、多尘的坝区环境。

多模通信网关:部署工业级网关,支持北斗短报文、4G/5G、以太网多协议转换,自动判断网络状态并切换传输链路,确保数据实时上传。

供电系统:采用 “太阳能板 + 锂电池 + 市电” 混合供电,太阳能板功率≥100W,蓄电池容量≥100Ah,确保连续阴雨天气下设备续航≥15天;配套防雷接地装置,抵御坝区强电磁干扰。

五、产品选型

北斗 GNSS 变形监测接收机:选用武汉水测家科技的北斗双模接收机,支持 BDS B1I/B2I、GPS L1 频段,静态定位精度平面 ±2.5mm+1ppm、高程 ±2.5mm+1ppm,动态采样率可达 10Hz,满足大坝实时变形监测需求。设备内置北斗短报文模块,可直接将变形数据打包发送至管理平台,无需额外通信设备,无需服务器部署解算软件减少服务器负载,适合偏远坝区部署。

北斗兼容雷达水位计:选用武汉水测家科技SCJ-LD40雷达水位计,测量范围 50 米,分辨率 0.001 米,通过北斗定位模块实现设备位置与水位数据绑定,支持 RS485 数据输出和北斗短报文上传。设备采用防腐外壳,可在高湿度、高盐分的坝前环境长期稳定运行。

北斗渗压计:选用振弦式渗压计,测量范围 0-600kPa,精度 ±0.1% FS,配套北斗数据采集终端,每 15 分钟自动采集并通过短报文上传数据。终端内置温度补偿算法,可修正环境温度对渗压测量的影响,确保数据准确性。

H-ADCP 流量监测仪:选用武汉水测家科技北斗赋能 H-ADCP,工作频率 2MHz,可测量 0.1-5m/s 流速,断面流量计算精度 ±2%,集成北斗定位与通信功能,能在无公网的山区河道实现流量数据实时回传。设备支持自动清洁功能,减少泥沙附着对测量的影响。

六、场景应用

(一)大坝安全实时防控

通过北斗 GNSS 接收机实时监测坝体位移,当单日变形量超过 3mm(可设置预警阈值)时,系统自动触发预警,通过北斗短报文推送至管理人员手机,并在平台生成变形趋势曲线。结合渗压计数据,分析 “变形 - 渗流” 关联性,判断是否存在坝体滑动风险。例如:某水库大坝通过该系统发现坝肩单日沉降 2.8mm,同步渗流量增加 15%,管理人员及时启动坝体加固,避免险情扩大。

(二)极端天气雨水情测报

暴雨期间,公网信号中断时,北斗短报文成为核心传输通道:雨量计每 5 分钟上传一次降雨数据,雷达水位计实时回传坝前水位,H-ADCP 计算出库流量。平台结合北斗定位信息,生成流域降雨等值线图和洪水演进模拟,提前 3 小时预测坝前水位是否超汛限,为泄洪调度提供决策依据。如:某流域遭遇台风暴雨,北斗系统在公网中断 4 小时内持续传回数据,支撑管理人员精准开启 3 孔溢洪道,降低下游淹没风险。

(三)流域协同调度

多座大坝组网后,通过北斗定位实现空间数据关联,平台整合各坝水位、库容、来水量数据,结合气象预报进行联合调度。例如:流域内 3 座串联水库,上游水库通过北斗监测到强降雨,提前 12 小时向下游水库发送预警,下游水库据此预泄腾库,实现洪水错峰,减少流域总蓄洪压力。

(四)应急抢险指挥

大坝出现裂缝、管涌等险情时,抢险人员携带北斗手持终端抵达现场,终端实时回传人员位置和现场视频(通过北斗短报文压缩传输),指挥中心根据定位信息调配附近物资和队伍,缩短响应时间。同时,北斗终端可标记险情位置,生成电子围栏,避免无关人员进入危险区域。

七、实施效益

安全提升:大坝变形监测精度从厘米级提升至毫米级,雨水情数据更新频率从 1 小时 / 次提升至 5 分钟 / 次,险情预警响应时间缩短至 30 分钟内,大坝溃坝风险降低 60% 以上。

成本优化:北斗规模化应用后,单点位监测成本降低 30%,偏远地区数据传输费用减少 50%(相比卫星电话),年运维成本节约约 200 万元 / 百公里流域。

决策支撑:“安全 - 水情 - 雨情” 数据融合分析,为大坝调度、防汛指挥提供量化依据,流域洪水淹没损失减少 40% 以上。

通过本项目,北斗技术将深度融入大坝安全与雨水情测报全流程,构建 “监测精准、通信可靠、决策智能” 的现代化水利管理体系,为国家水网安全运行提供核心保障。