水文站雷达波测流系统解决方案-阵列式雷达测流

河南某水文站阵列式雷达波测流系统

水文站作为流域水文监测的核心节点,承担着水位、流量、降雨量等关键水文要素的长期连续监测任务,其数据精度与连续性直接关系到防洪调度、水资源评估、水文预报等重大决策。传统水文站测流多依赖人工船测、缆道测流等方式,存在操作复杂、耗时久、极端天气下安全性低等问题。本方案基于武汉水测家科技有限公司的雷达监测技术,构建适配水文站场景下的阵列式雷达波测流系统,实现流量的自动化、高精度、全天候监测,满足《水文监测规范》(GB/T 50138-2010)与《河流流量测验规范》(GB/T 50179-2015)的专业要求。

一、项目背景与建设目标

1.1 方案背景

当前水文站流量监测面临三大核心挑战:一是人工测流效率低,单次测流需 1-2 小时,难以满足洪水期 “5-10 分钟 / 次” 的加密监测需求;二是复杂水文条件(如高含沙、急流、漂浮物)下,接触式测流设备(如 ADCP、旋桨流速仪)易磨损或故障,数据中断风险高;三是测流数据需人工整编,耗时且易产生人为误差,难以快速支撑水文预报。雷达波测流系统通过非接触式测量、自动化数据采集与整编,可有效解决上述痛点,成为水文站流量监测自动化升级改造的核心技术方案。

1.2 建设目标

专业精度达标:流速测量误差≤±2%,流量计算误差≤±4%,满足《水文监测规范》一级精度要求,适配水文站 0.05-20m/s 的宽流速监测范围。

全工况适配:系统可在 - 30℃-70℃温度、暴雨、强风(≤10 级)、高含沙(≤50kg/m³)等复杂条件下稳定运行,年平均无故障运行时间(MTBF)≥10000 小时。

自动化与智能化:实现流量数据的自动采集(采样间隔 1-60 分钟可设)、传输(成功率≥99.5%)、整编与上报,支持与水文站现有数据采集平台无缝对接。

应急响应高效:洪水期自动切换 “应急监测模式”,采样频率提升至 1 分钟 / 次,流量超警戒阈值时 10 秒内触发多级预警,支持多渠道信息推送。

低运维成本:非接触式安装设计,现场维护频次降至每季度 1 次,运维成本较传统测流方式减少 50% 以上,数据整编效率提升 80%。

二、系统总体架构

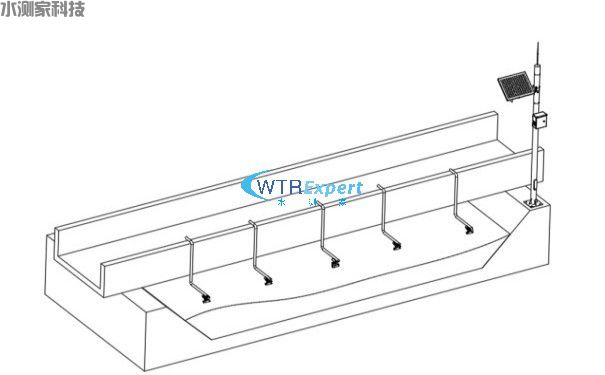

阵列式雷达波测流系统桥侧安装示意图

系统采用 “专业感知层 - 可靠传输层 - 智能处理层 - 应用层” 四层架构,融合雷达测流、数据自动整编、水文预报联动等技术,实现水文站流量监测的全流程自动化与专业化。

2.1 专业感知层:水文站定制化监测配置

感知层部署于水文站监测断面,围绕 “流量 - 水位 - 辅助参数” 构建多维度监测体系,核心设备选用武汉水测家科技有限公司的水文专用产品:

雷达波测流核心设备:

主流断面采用武汉水测家水文专用阵列式雷达流速仪(24GHz),根据断面宽度布设 2-8 台雷达单元(窄断面<20m 布 2-3 台,中宽断面 20-50m 布 4-6 台),每台雷达监测角度 30°-60° 可调,流速测量范围 0.05-15m/s,分辨率 0.01m/s,确保断面流速全域覆盖无盲区,根据水文站实际建设情况可以调整数量;

配套武汉水测家高精度雷达水位计,测量范围 0-50m,精度 ±3mm,具备自动温度补偿与波浪过滤功能,安装于断面岸边稳定基座上,与雷达流速仪同步采样,为流量计算提供精准水位数据。

辅助监测设备:

安装气象站(降雨量、风速风向、气温),降雨量测量分辨率 0.2mm,风速测量范围 0-60m/s,数据用于分析流量变化诱因与洪水预报;

可配置视频监控系统(带 AI 识别),实时监控断面水流状态,识别漂浮物、船只等干扰源,自动标记干扰时段数据,便于后期整编修正。

所有感知设备均具备水文行业专用检测认证,支持 RS485/Modbus 协议,可与水文站现有数据采集仪直接对接。

2.2 可靠传输层:水文数据专用传输链路

针对水文站多位于偏远区域、通信条件复杂的特点,采用 “主备双链路 + 本地缓存” 的传输模式,确保数据不中断:

主传输链路:采用 4G/5G 工业级路由器(支持三网冗余),通过 VPN 专用通道将数据传输至水文站数据中心,传输协议兼容水文行业标准(如 SL 651-2014《水文监测数据传输规约》),确保数据合规性。

备用传输链路:偏远水文站配套武汉水测家北斗卫星传输模块,支持短报文与数据透传,当公网信号中断时自动切换,保障洪水期等关键时段数据传输。

本地缓存与补传:在现场数据采集终端(武汉水测家水文专用 RTU)中配置512M 本地存储,支持存储 3年以上原始数据,网络恢复后按时间顺序补传,确保数据完整性。

2.3 智能处理层:水文数据自动整编核心

处理层部署于水文站数据中心或云端,承担数据清洗、流量计算、自动整编的核心任务,完全适配水文行业规范:

数据预处理:

自动过滤异常数据(如漂浮物干扰导致的流速突变、传感器故障数据),基于视频 AI 识别结果与流速阈值进行标记;

结合含沙量数据修正流速(高含沙时引入 “含沙量修正系数”),基于水位数据动态更新断面形态参数(如断面面积、湿周),确保流量计算精度。

流量计算与整编:

采用 “流速面积法” 计算流量,支持根据断面类型(矩形、梯形、不规则形)自动选择适配公式(如梯形断面用梯形积分法,不规则断面用辛普森积分法);

自动完成水文数据整编:计算日平均流量、月平均流量、年平均流量,生成水位 - 流量关系曲线(H-Q 曲线),支持人工干预修正(如点绘、平滑处理),输出符合《水文资料整编规范》(SL 247-2012)的整编成果。

2.4 应用层:水文站专业管理功能

应用层面向水文站管理人员、流域水文中心、应急指挥部门,提供专业化功能模块,支持 PC 端(Web 平台)、移动端(APP)与水文站本地终端访问:

实时监测模块:

展示监测断面实时水位、流速、流量数据,通过 GIS 地图标注断面位置与雷达布设情况;

可视化呈现断面流速场(彩色热力图 / 矢量图)、水位 - 流量关系曲线,支持查看近 24 小时 / 7 天数据变化趋势,数据更新频率与采样间隔同步。

数据整编模块:

自动生成水文整编报表(日 / 月 / 年报表、流量历时曲线、水位流量关系表),支持导出为 Excel/PDF 格式,直接用于水文资料上报;

提供人工整编干预功能,支持调整 H-Q 曲线、修正异常数据,记录整编日志(修改人、修改时间、修改原因),确保可追溯。

记录预警处置全流程(接收时间、处置人员、措施、反馈结果),形成闭环管理,支持与流域防洪指挥系统联动,自动推送预警信息。

设备管理模块:

实时监控雷达流速仪、水位计、传感器等设备的运行状态(如信号强度、电压、温度、校准周期);

支持远程配置设备参数(采样频率、预警阈值、传输协议),设备故障时自动生成维修工单,关联区域备件库信息,提示就近调配备件;

自动记录设备维护日志(校准时间、更换部件、维修内容),支持生成设备运维报表。

数据共享模块:

提供标准 SL 651-2014 规约,支持与流域水文数据中心、国家水文数据库、应急管理平台等第三方系统对接;

支持数据分级共享,按用户权限开放不同数据(如水文站管理人员可查看原始数据,上级部门可查看整编成果)。

三、核心技术与案例场景

3.1 核心技术优势

水文专用雷达测流技术:武汉水测家雷达流速仪采用 “窄波束 + 自适应滤波” 技术,减少水面波浪、漂浮物干扰,在高含沙、急流条件下仍保持高精度测量,流速测量误差≤±3%,优于行业标准。

水文数据自动整编技术:集成水文行业专用整编算法,自动完成数据合理性检查、流量计算、报表生成,完全符合《水文资料整编规范》,减少人工整编工作量 80%,避免人为误差。

应急监测自适应技术:洪水期自动提升采样频率至 1 分钟 / 次,同时增加雷达信号采样点数(从 10 点 / 次增至 30 点 / 次),优化流速场反演精度,为洪水预报提供高频、精准数据。

四、实施流程

4.1 实施流程

水文站现场勘查与方案设计:

对水文站监测断面进行详细勘查,测量断面形态(宽度、深度、坡度、河床材质)、水流特性(流速范围、主流位置、冲淤情况)、通信条件(公网信号强度、北斗覆盖);

结合水文站现有设施(如缆道、观测房),确定雷达阵列布设方案(数量、位置、角度)、设备安装方式(支架 / 桥梁 / 观测房)、传输链路选型;

编制详细实施方案,包括设备清单、安装图纸、技术参数、调试方案,经水文主管部门审核确认。

设备采购与进场检验:

采购武汉水测家阵列式雷达流速仪、雷达水位计、水文专用 RTU 等核心设备,以及支架、防水箱、线缆等辅材;

设备进场后进行开箱检验,核对型号、参数、水文行业认证证书,测试雷达信号强度、流速测量精度、数据传输兼容性,确保符合设计要求;对雷达单元进行预校准,确保多设备参数一致性。

设备安装与调试:

基础施工:浇筑雷达支架混凝土基础(强度 C30)、水位计观测井,确保承载能力≥50kg(单雷达单元重量≤10kg);

设备安装:按设计位置安装雷达单元、水位计、传感器,调整雷达角度(与水流方向夹角 30°-45°)与高度(距最高水位 1.5-3m),确保监测范围覆盖断面;安装现场 RTU 与传输设备,完成与水文站现有数据采集仪的接线与协议对接;

系统调试:进行多雷达时空同步校准(时间戳误差≤1ms),通过人工船测(ADCP 对比)校准流速与流量数据,调整 H-Q 曲线;测试传输链路,连续 72 小时数据传输成功率≥99.5%;调试自动整编功能,确保报表符合水文规范。

试运行与验收:

系统试运行,监测不同水文条件(平水期、涨水期、落水期)下的设备稳定性、数据精度、整编准确性;

组织水文行业专家进行验收,包括现场测流对比(雷达测流与 ADCP 测流误差≤±4%)、数据整编审核、功能验证,验收合格后签署验收报告,交付操作手册、维护手册、校准记录等技术资料。