一、项目背景

随着经济社会的快速发展,水资源的合理利用与保护愈发重要。河湖库作为水资源的重要载体,其健康状况直接关系到区域生态安全和可持续发展。传统的河湖库监测模式往往存在监测范围有限、数据时效性差、信息孤岛严重等问题,难以满足当前对水资源精细化管理和科学决策的需求。《河湖库一体化监测感知体系建设三年行动方案(2025—2027年)》。行动方案坚持需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力,通过实施全国河湖基本情况摸底调查、完善河湖管理数据底板、研发应用河湖智能模型、卫星遥感常态化智能监测、河湖库地物遥感图斑核查“回头看”、视频监控实时捕捉、无人机定期巡检、河道采砂智能监管等重点任务,构建贯通前端感知、平台归集、信息应用全过程的河湖库一体化监测感知体系,对河湖库实行全覆盖、多地物、高频次、高精度、长时序动态监测。目标是到2027年,基本构建卫星遥感为主、视频监控和无人机为补充,贯通监测、研判、预警、处置全链条的监测感知网,实现河湖库“四乱”(乱占、乱采、乱堆、乱建)、妨碍河道行洪、侵占水库库容等问题“发现—研判—预警信息推送—处置反馈”全流程在线管理。

在此背景下,构建河湖库一体化监测感知体系,利用先进的信息技术实现对河湖库全要素、全过程的实时动态监测,成为提升水资源管理水平、保障水生态安全的必然选择。通过一体化监测感知体系,能够及时掌握河湖库的水位、水质、水量、水生态等变化情况,为水旱灾害防御、水资源调配、水污染防治、水生态修复等工作提供精准的数据支撑,助力实现水资源的科学管理与高效利用。

水测家科技作为一家自主研发水位、流速、流量传感器及各种采集传输终端的原始生产研发厂家,设计开发的多普勒超声波流量计、雷达流量计、阵列式雷达波测流系统、移动式雷达波测流系统等水文水利量测水仪器,广泛应用于河流、湖泊、宽渠道、水库等水位流量监测场景中。产品经过各类项目实践使用验证,通过了权威机构检测检定,质量稳定服务优质,积极参与智慧河道、幸福河湖等项目建设!

二、现状问题

2.1 监测手段单一

目前,部分地区对河湖库的监测仍以传统的人工监测为主,依赖工作人员定期前往现场采集水样、测量水位等数据。这种方式不仅耗费大量人力、物力和时间,而且监测频次低,无法及时捕捉到河湖库水体的动态变化。例如,在一些偏远地区的小型水库,可能一周甚至半个月才进行一次人工监测,期间若发生水质突变或水位异常等情况,难以及时发现并采取应对措施。同时,人工监测受主观因素影响较大,不同人员的操作习惯和技术水平差异可能导致数据准确性参差不齐。

2.2 监测数据孤岛

各个部门和单位往往根据自身业务需求建设监测系统,缺乏统一规划和数据共享机制。水利部门侧重于水位、流量等水文监测;环保部门关注水质监测;自然资源部门则对河湖库的水域岸线变化较为重视。这些监测数据分别存储在各自的系统中,相互之间难以共享和融合,形成了数据孤岛。例如,在进行流域水环境综合整治时,由于水利和环保部门的数据无法及时共享,导致难以全面评估整治措施对水位、水质及生态环境的综合影响,影响了决策的科学性和治理效果。

2.3 监测覆盖不全

一些小型河湖库以及偏远地区的水域监测站点布设不足,存在监测盲区。部分山区河流,由于地形复杂、交通不便,尚未建立完善的监测站点,对其水位、流量等关键数据缺乏有效监测。这使得在洪水期无法准确掌握河流的水情变化,难以提前做好防洪预警和应对工作;在枯水期,也无法及时了解水资源的实际状况,影响水资源的合理调配。此外,对于河湖库的水下地形、水生生物等生态要素的监测,也存在手段有限、覆盖范围不足的问题,不利于全面评估水生态系统的健康状况。

2.4 设备老化落后

部分早期建设的监测站点设备老化严重,技术性能落后,数据传输不稳定。一些雨量站的雨量计使用多年,精度下降,导致雨量数据误差较大;部分水质监测设备的传感器老化,对污染物的检测灵敏度降低,无法准确反映水质的真实情况。同时,老旧设备的数据传输方式多为有线传输,在遇到恶劣天气或设备故障时,容易出现数据中断的情况。而且,由于设备更新换代需要投入大量资金,一些地区因经费有限,难以对老化落后的设备进行及时更换和升级,严重影响了监测工作的正常开展。

三、解决思路

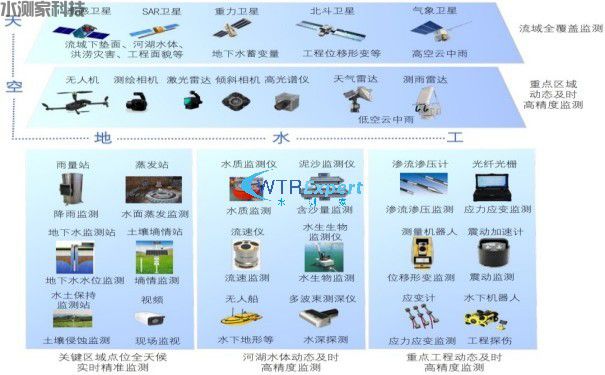

3.1 技术融合创新

充分运用新一代信息技术,如卫星遥感、无人机监测、物联网、大数据、人工智能等,构建 “天空地水工” 一体化监测感知网络。利用卫星遥感实现对河湖库大范围、宏观的动态监测,及时掌握水域面积变化、水体污染扩散等情况;借助无人机搭载高分辨率相机、多光谱传感器等设备,对重点区域进行精细化巡查,弥补卫星遥感分辨率不足的缺陷;通过在河湖库周边及水体中部署各类物联网传感器,实时采集水位、水质、流速等数据,并利用无线传输技术将数据及时上传至监测平台;运用大数据和人工智能技术对海量监测数据进行分析处理,挖掘数据背后的规律,实现对河湖库水情、水质变化趋势的精准预测和智能预警。

3.2 数据整合共享

建立统一的数据标准和规范,打破部门之间的数据壁垒,实现水利、环保、自然资源等多部门监测数据的整合与共享。搭建一体化监测数据管理平台,对各类监测数据进行集中存储、管理和分析。通过数据共享接口,为各部门提供数据服务,使不同部门能够根据自身业务需求获取所需数据,实现数据的协同应用。例如,在制定河湖库生态保护方案时,水利部门可将水文数据与环保部门的水质数据相结合,综合分析水生态环境现状,为方案制定提供全面、准确的数据支持,提高决策的科学性和协同性。

3.3 优化站点布局

根据河湖库的分布特点、重要性以及水文地质条件,科学合理地优化监测站点布局。在监测盲区和重点区域加密布设监测站点,提高监测覆盖率。对于小型河湖库和偏远地区,采用太阳能供电、无线传输等技术,建设便捷、高效的监测站点,确保能够及时获取关键数据。同时,注重不同类型监测站点之间的协同配合,形成点、线、面结合的监测网络。例如,在河流的上游、中游和下游分别设置水位、水质监测站点,通过对不同断面数据的对比分析,全面掌握河流的水情和水质变化情况。

武汉水测家助力中小河流水位雨量流量在线监测

3.4 设备更新升级

制定设备更新计划,逐步淘汰老化落后的监测设备,选用先进、可靠的新型监测设备。优先选择具有高精度、高稳定性、智能化程度高的设备,如智能水质监测仪、超声波水位计等。同时,加强对监测设备的日常维护和管理,建立设备运维档案,定期对设备进行校准、检测和维修,确保设备正常运行。利用物联网技术实现对设备运行状态的实时监控,及时发现设备故障并进行预警,提高设备运维效率,保障监测数据的连续性和准确性。

四、硬件感知体系

4.1 天基监测

主要利用卫星遥感技术,构建水利遥感卫星应用星座。该星座由光学卫星、SAR(合成孔径雷达)卫星、重力卫星等多种类型卫星组成,具备全天时、全天候监测能力。光学卫星能够获取高分辨率的河湖库影像,用于监测水域面积变化、水体颜色异常等情况,可实现全国陆域高分辨率影像年度更新,重点区域按季度或月度覆盖,应急情况下实现每日监测。SAR 卫星则不受云雾遮挡、阴雨天气的影响,能有效监测洪涝灾害期间河湖库水体的淹没范围和动态变化。通过卫星遥感,能够从宏观层面及时掌握河湖库的整体状况,为后续的精准监测和管理决策提供基础数据支持。

4.2 空基监测

采用无人机、高塔等设施设备搭载监测仪器组成空基监测网络。无人机可灵活飞行至目标区域,搭载激光雷达、测雨雷达、高分辨率相机、多光谱传感器等设备。激光雷达能够快速获取河湖库周边的地形地貌数据,为洪水演进模拟、水资源调配等提供地形信息;测雨雷达可实时监测降雨情况,提高对中小尺度降雨的监测精度,助力雨水情预测 “关口前移”。无人机搭载的高分辨率相机和多光谱传感器可对水域岸线、蓄滞洪区、山洪灾害易发区等重点区域进行精细化巡查,及时发现非法采砂、乱占乱建等问题。高塔则可作为固定监测点,搭载气象监测设备、视频监控设备等,对周边区域进行持续监测,弥补无人机续航时间和作业范围的限制,与无人机监测相互补充,实现对重点区域的全方位、动态监测。

4.3 地基监测

在地面建设雨量站、蒸发站、地下水站、土壤墒情站、视频监测站等多种监测站点。雨量站采用高精度的翻斗式雨量计,能够精准测量降雨量,及时为防汛抗旱提供雨情数据。蒸发站通过蒸发器等设备监测水面蒸发量,对于水资源平衡分析具有重要意义。地下水监测站运用压力式水位计遥测系统,实时掌握地下水位变化情况,为地下水合理开发利用和保护提供依据。土壤墒情站利用土壤水分传感器等设备,监测土壤含水量,对农业灌溉、生态补水等决策提供支持。视频监测站则安装高清摄像头,对河湖库周边环境进行实时监控,通过图像识别技术可自动识别人员活动、车辆出入、垃圾倾倒等异常情况,及时发现潜在的环境问题和安全隐患。这些地面监测站点能够实现对关键区域点位雨情、蒸发、地下水位、墒情等要素的精准实时监测感知,为全面了解区域水文环境状况提供基础数据。

武汉水测家地下水监测站

4.4 水基监测

利用声、光、电、无人船等监测技术装备对河湖库水体进行监测。无人船搭载 ADCP(声学多普勒流速剖面仪)可精准测量水体流速、流向,突破了传统接触式测量方法的局限性,能够在复杂水域快速、高效地获取流速数据。同时,无人船还可配备水质监测传感器,如多源融合水质在线光谱仪,该仪器首创集成了荧光、紫外、可见、拉曼散射光谱分析技术,可实时监测水体中的溶解氧、酸碱度、化学需氧量、氨氮等多种水质参数,破解了单一光学法易受环境干扰的问题。此外,利用侧扫雷达等设备可对水下地形进行探测,了解河湖库的地形地貌变化,为河道整治、航道规划等提供数据支撑。通过水基监测,能够实现对河湖库水体的水位、流速、水质、泥沙含量、水下地形等水中水下要素的精准自动化监测感知,为水资源管理和水生态保护提供关键数据。

4.5 工基监测

针对水库大坝、堤防、水闸、隧洞等水利工程,采用渗压计、光纤光栅、应变计、震动仪、测量机器人、水下机器人等手段进行监测。渗压计用于监测水利工程内部的渗流渗压情况,及时发现渗漏隐患;光纤光栅传感器可高精度测量工程结构的位移形变、应力应变等参数,对工程结构的安全性进行评估。震动仪能够监测工程在运行过程中的振动情况,为分析工程的稳定性提供数据。测量机器人可实现对工程建筑物的自动化变形监测,实时掌握工程的变形状态。水下机器人则可对水利工程的水下部分进行检查,如检查大坝坝基、水闸闸墩等部位是否存在裂缝、破损等问题。通过工基监测,能够实现对水利工程内外的渗流渗压、位移形变、应力应变等工情险情要素的实时精细监测感知,为水利工程的安全运行提供保障。

武汉水测家工程师与客户在野外比测

五、常见场景应用

6.1 水旱灾害防御

在洪水期,通过卫星遥感实时监测河湖库水体的淹没范围和动态变化,结合地面雨量站、水位站以及水基监测设备获取的雨情、水情数据,利用大数据和人工智能技术进行洪水演进模拟和预测,提前发布洪水预警信息。例如,通过分析卫星遥感影像中水体的扩张趋势,结合流域内各站点的实时降雨数据,预测洪水可能到达的时间和淹没区域,为下游居民的转移安置和防洪物资的调配提供科学依据。在枯水期,利用水基监测设备监测河湖库的水位、水量变化,及时掌握水资源的实际状况,为水资源调配决策提供数据支持,保障城乡居民生活用水和工农业生产用水需求。同时,通过对历史水旱灾害数据的分析,总结规律,优化防洪抗旱应急预案,提高应对水旱灾害的能力。

6.2 水资源管理与调配

借助一体化监测感知体系,实时掌握河湖库的水资源量及其动态变化情况。根据不同地区、不同行业的用水需求,结合水质监测数据,科学合理地进行水资源调配。例如,在跨流域调水工程中,通过对调出区和调入区河湖库的水位、水量、水质等数据的实时监测,动态调整调水方案,确保调水过程中水资源的合理利用和生态环境的保护。利用监测数据对水资源的利用效率进行评估,对用水大户进行重点监测和管理,促进水资源的节约利用。同时,通过对水资源的长期监测和分析,为水资源的规划和可持续利用提供决策依据,保障区域水资源的供需平衡。

6.3 水污染防治

利用卫星遥感、无人机和水基监测设备对河湖库的水质进行全方位监测,及时发现水质异常情况。通过卫星遥感影像分析水体颜色、光谱特征等,可初步判断水体是否存在污染以及污染的大致范围。无人机搭载多光谱相机对疑似污染区域进行精细化巡查,获取更详细的污染信息。水基监测设备实时监测水体中的各类污染物指标,如化学需氧量、氨氮、总磷等。一旦发现水质超标,立即启动溯源调查,通过分析监测数据和周边污染源分布情况,确定污染来源,并及时采取治理措施。例如,在某河流出现水质异常时,通过对沿线工业企业、生活污水排放口等的监测数据排查,快速锁定污染源头,责令相关企业停产整改,有效遏制了水污染的扩散,保护了河湖库的水环境质量。

6.4 水生态保护与修复

通过对河湖库的水下地形、水生生物、水质等多要素的监测,全面评估水生态系统的健康状况。利用监测数据制定科学合理的水生态保护与修复方案,如根据水下地形监测结果,合理规划河道整治工程,营造适宜水生生物栖息的环境;根据水生生物监测数据,针对性地开展增殖放流等生态修复措施。在水生态修复过程中,持续利用一体化监测感知体系对修复效果进行跟踪评估,及时调整修复方案,确保水生态系统逐步恢复健康。例如,在某湖泊进行生态修复工程后,通过长期监测水生生物的种类和数量变化、水质改善情况以及水下植被的恢复情况,评估修复工程的成效,为后续的水生态保护工作积累经验。

如果您有任何问题,请跟我们联系!

欢迎来电:18571629282

Copyright © 2024 武汉水测家科技有限公司 版权所有 鄂ICP备2022002065号-1 --WTRExpert English website--