水体水质水量监控预警系统项目实施方案

一、项目背景

随着工业化、城市化进程的加快,工业废水排放、生活污水溢流、农业面源污染等问题日益严峻,对江河湖泊、水库、地下水等各类水体的水质安全构成严重威胁 。水污染不仅破坏水生态系统平衡,影响水生生物多样性,还直接威胁城乡居民饮用水安全,制约经济社会可持续发展。传统的水质监测方式以人工采样、实验室分析为主,存在监测频次低、时效性差、覆盖范围不足等问题,难以满足实时掌握水质动态、及时发现污染隐患的需求。武汉水测家科技作为一家专业从事量测水仪器仪表研发生产厂家,助力建设水体水质监控预警系统,利用先进的传感器技术、物联网、大数据和人工智能等手段,实现水质的实时监测、动态预警和精准溯源,对于保障水生态安全、提升水环境管理水平具有重要意义。

二、现状问题

监测覆盖不全:现有水质监测站点主要集中在重点流域、饮用水源地等区域,广大中小河流、农村水体及生态敏感水域监测站点稀疏,存在大量监测盲区,无法全面掌握水体水质状况。

监测时效性差:依赖人工采样和实验室分析的传统监测模式,从采样到获取监测结果往往需要数小时甚至数天时间,无法及时发现水质突变情况,错过污染处置的最佳时机。

数据准确性不足:部分简易水质监测设备受环境因素(如水温、水流、泥沙)影响较大,测量精度低,数据可靠性差;人工采样过程中存在操作不规范问题,也会导致数据偏差。

预警能力薄弱:缺乏智能化的水质预警模型和算法,难以对水质变化趋势进行有效预测;预警阈值设定不合理,容易出现误报或漏报,无法为应急决策提供科学依据。

数据共享困难:不同部门(生态环境、水利、农业等)的水质监测数据标准不统一,缺乏有效的数据共享平台和协同机制,形成 “信息孤岛”,阻碍了对水污染问题的综合分析和治理。

运维管理困难:水质监测设备长期暴露在户外水体环境中,易受腐蚀、生物附着、人为破坏等影响,而运维资金不足、专业运维人员缺乏,导致设备故障后无法及时修复,影响监测数据的连续性。

三、监测思路

优化监测站点布局:基于水体功能区划、污染源分布和生态敏感区域,科学规划监测站点,加密重点区域监测点,构建覆盖各类水体的全方位监测网络,提高监测数据的代表性和完整性。

升级监测技术与设备:采用先进的在线水质监测传感器和自动化监测设备,实现水质参数的实时、连续监测;利用物联网技术,将监测数据自动传输至监控平台,提高监测时效性和准确性。

构建智能预警体系:开发基于大数据和人工智能的水质预警模型,结合实时监测数据和历史数据,对水质变化趋势进行预测分析;科学设定预警阈值,实现污染事件的自动识别和分级预警。

建立统一数据平台:制定统一的数据标准和接口规范,搭建水体水质监控预警大数据平台,整合多部门、多源数据,实现数据的共享、分析和可视化展示,为水环境管理提供全面的数据支持。

完善运维管理机制:建立专业化运维团队,制定标准化运维流程和考核制度;利用远程监控和故障诊断技术,实现设备的智能化运维,确保监测设备稳定运行。

四、硬件感知体系

1、水质监测传感器

常规参数监测:在监测站点安装多参数水质监测仪,实时监测 pH 值、溶解氧、电导率、浊度、水温等常规水质指标。多参数监测仪采用模块化设计,可根据需求灵活扩展监测参数,如化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)等。

武汉水测家在线多参数自清洗数字数传感器SCJ-M400,采用一体化设计,产品可靠易用。最多可同时测量8个参数,可选择传感器类型有溶解氧、COD、pH、ORP、电导率/盐度、氨氮、浊度等。采用RS-485总线,Modbus/RTU通讯协议,数据可直接传输至采集平台。

特征污染物监测:针对不同水体污染源特点,部署氨氮、总磷、总氮、重金属(如铅、汞、镉、铬)、农药残留、石油类等特征污染物监测传感器。部分传感器采用光谱分析、电化学分析等先进技术,实现污染物的快速、精准检测。

生物毒性监测:在饮用水源地、生态敏感区域安装生物毒性检测仪,通过发光细菌、大型溞等生物指标,实时监测水体的综合毒性,及时发现突发性污染事件。

2、数据采集与传输设备

数据采集终端(RTU):为每个监测站点配备 RTU,负责收集各类水质监测传感器的数据,进行数据预处理、存储和加密。RTU 具备强大的信号接入能力和多接口兼容性,支持 Modbus、TCP/IP、MQTT 等多种通信协议。

通信网络:构建 “4G/5G + 光纤 + 卫星通信” 多网融合通信网络。在信号良好区域采用 4G/5G 网络实现数据高速传输;偏远地区或网络中断时,启用卫星通信保障数据传输;重要监测站点铺设光纤专线,确保数据稳定可靠。

视频监控设备:在监测站点及周边区域安装高清智能摄像头,具备夜视、变焦、移动侦测和 AI 识别功能。实时监控水体周边环境、排污口情况及人员活动,视频数据通过网络传输至监控平台,辅助判断水质污染原因。

3、供电与防护设备

供电系统:采用太阳能供电与市电供电相结合的双供电方式。在具备市电条件的站点,优先使用市电供电,并配备 UPS 不间断电源;在偏远无市电区域,安装太阳能供电系统,包括太阳能板、蓄电池和充电控制器,确保设备持续稳定运行。

防护设施:为监测设备安装防水、防尘、防腐蚀、防生物附着的防护箱,防护等级达到 IP68 以上;对设备进行防雷接地处理,安装电源防雷器、信号防雷器,保障设备在恶劣环境下正常工作。

五、场景应用

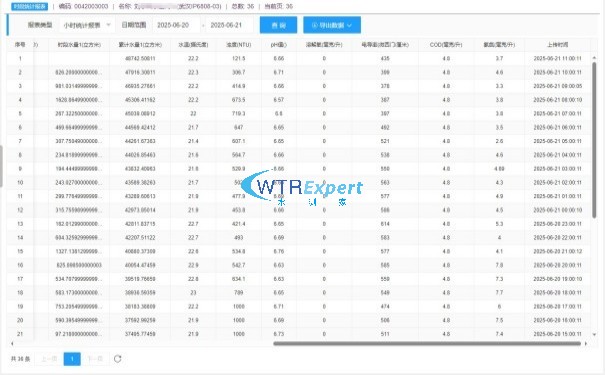

日常水质监测与管理:通过监控预警系统实时采集和展示各类水体的水质数据,管理人员可通过电脑、手机 APP 等终端查看实时数据、历史曲线和统计报表,掌握水质变化趋势。利用平台数据分析功能,生成水质评价报告,为水资源管理、水环境治理提供基础数据支持。

污染预警与应急响应:当监测数据超过设定的预警阈值时,系统自动发出预警信息,通过短信、邮件、APP 推送等多种方式通知相关部门和人员。同时,在监控平台上标注污染发生位置,展示污染指标变化情况,辅助应急指挥部门快速启动应急预案,采取截污、溯源、治理等措施,降低污染影响。

污染源溯源与监管:结合视频监控和水质监测数据,利用大数据分析和溯源算法,对污染事件进行溯源分析,定位可能的污染源(如工业排污口、生活污水管网、农业面源)。环保部门可根据溯源结果,加强对污染源的监管和执法,从源头控制水污染。

饮用水源地保护:对饮用水源地进行 24 小时实时监测,重点关注生物毒性、重金属、有机物等关键指标。一旦发现水质异常,立即触发预警,保障居民饮用水安全;同时,通过视频监控防止人为破坏和非法活动,保护水源地生态环境。

生态环境评估与治理:长期积累的水质监测数据可用于评估水体生态环境状况,分析水污染对水生态系统的影响。为生态修复工程提供数据支持,通过对比治理前后的水质数据,评估治理效果,优化治理方案,推动水生态环境持续改善。

数据共享与协同治理:通过统一的数据平台,实现生态环境、水利、农业、市政等多部门的数据共享和协同。各部门可基于共享数据开展联合分析和决策,形成水污染防治合力,共同推进水环境综合治理工作。